文:ぱりぱりさらうどん

編集:濱田侑佳(plug+編集部)

画像:https://www.youtube.com/watch?v=sk3dAXihdjs

はじめに

はじめまして。ボカロPのぱりぱりさらうどんと申します。本稿は、楽曲コンテスト『FEAT CONTEST 2024』にて「plug+賞」をいただき、そのプライズとして執筆している連載『ぱりぱりさらうどんと巡るボカロの世界』の第四弾です。いよいよ最終回。

これまでの記事では、私の印象に残ったボカロ曲やアルバムを紹介しながら、ボカロ文化の面白さや魅力について考えてきました。まだ読んでいない方が居らっしゃいましたら、第一〜三弾の記事も合わせて読んでいただけると、とてもうれしいです。きっと今回の記事を、さらに楽しんで読んでいただけると思います。

さて、最終回となる今回は、私が実際にどのようにボカロ曲を制作しているのか、そのプロセスをご紹介したいと思います。取り上げる楽曲は、まさに『FEAT CONTEST 2024』に応募し、「plug+賞」をいただいた楽曲「命テステス」です。

現在音楽を制作している方、これから音楽制作にチャレンジしたいと思っている方にとって、少しでも参考になる内容になればうれしいです。

それでは、さっそく一緒に制作プロセスを見ていきましょう。

「命テステス」① テーマ決め

まず初めに私が手を付けるのは、テーマ決めです。

私は日常生活において、面白いと感じたもの、興味をそそられたものを、普段からスマホにメモしています。また思い付いたフレーズやアイディアについても同様です。私は芸術やエンタメ、日常にありふれた物に至るまで、さまざまな物事を“これを曲にしたらどうなるんだろう”という視点で見ています。今まで触れてきたもの、経験してきた感情のすべてが、楽曲制作の材料なのです。これは努力してやっていることではなく、私はこうした日常にあふれた無数の物のうち、愛おしいものを拾い上げる作業が純粋に好きなので、自然とやっています。

自分自身、整理整頓が得意ではないため、スマホのメモ帳は先述したような好きな物事であふれているのですが、これらをそのまま曲にするわけにもいきません。

楽曲制作をするにあたって、はじめにスマホのメモ帳からテーマにしたいものを一つ選び、アイディアをふくらませます。取り上げる物に対して、あるときは憑依してみたり、あるときは俯瞰的に捉えたり……。「命テステス」ではマイク・テストなどでよく使われるワード“テステス(テスト、テスト)”からアイデアをふくらませました。その結果、“何もかもをテストのようにグダグタと受け流していたら、気付けば人生のすべてがテストになっていた”、“この命すらテスト扱いしないとやっていられない”というテーマの曲が出来上がりました。みなさん、いかがだったでしょうか? 楽しんでもらえたら幸いです。

ちなみに、こうしたテーマの見つけ方や、日常の言葉を拾い上げる視点を養いたいという方には、歌人 穂村弘さんのエッセイ『彗星交叉点』をおすすめします。看板の文字や誰かの口癖、お客様アンケートなど、意識しなければ素通りしてしまうふとした言葉の面白さに光を当てる一冊で、偶然出会った言葉たちを作品に落とし込む楽しさを再発見できると思います。気になったらぜひ読んでみてください。

「命テステス」② 作詞/作曲

楽曲のテーマ、大まかな歌詞の方向性が決まったら、実際に作詞/作曲を始めます。私は作詞と作曲を同時に進めるタイプです。自分が普段無意識に行っているやり方を言語化することは難しいですが、あえて言うなれば、まず使いたいフレーズや単語を書き出し、元々その言葉が持っているイントネーションからメロディを連想して、楽曲を作っています。

「命テステス」には、<テステス>というワードを何度も曲中でリフレインさせて、この言葉を聴き手に強く印象付けようという狙いがあります。加えて歌詞では、<訂す訂す>や<テイスティング>などの<テステス>に発音が近いワードや、えうえうという母音に合わせた言葉を選ぶように意識しました。

またAメロやサビはメロディをリフレインさせてキャッチーにしているため、引っ掛かりを作るために、Bメロはあえてキャッチーにならないように作っています。

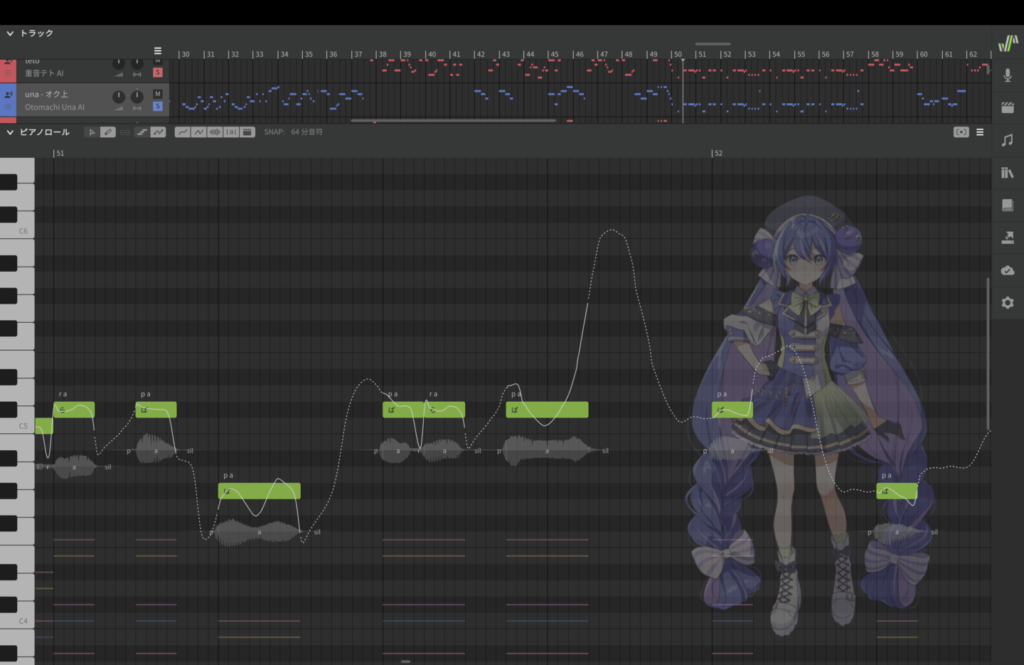

「命テステス」③ Synthesizer V重音テトの調声

私は普段、作詞/作曲が完了してはじめてDAWを開きます。使用しているDAWは、APPLE Logic Proです。私が愛用している歌声合成ソフトDREAMTONICS Synthesizer V Studio Proには、録音したオーディオ・データをMIDI化する機能(オーディオMIDI変換機能)があります。私はまず作詞/作曲した曲を自分で歌ってスマホに録音し、そのデータをこの機能を使ってMIDI化しています。そしてそれを参考に、メロディをブラッシュ・アップしたり、Synthesizer V Studio Proの鉛筆ツールでピッチを描いています。

ちなみに私の別の楽曲「置き論破」0:46付近の<すっご〜い>、<知らなかった〜>という合いの手は、オーディオMIDI変換機能を使って、私が喋った音声をそのままSynthesizer V重音テトの音声に置き換えています。この機能を上手く使えば、自分が喋った音声を、抑揚やイメージそのままにSynthesizer Vの音声合成キャラクターに喋らせることができるのです。

「命テステス」④ コード進行

多分この順番で楽曲を作っている人は少ないと自覚していますが、私はボカロの打ち込みが終わってから、ようやくコード進行を考えます。私自身コード理論があまり得意ではないため、メロディーはコードのことを考えず自由に作り、出来上がったメロディーにコードを付けているのです。「命テステス」は、おそらく以下のようなコード進行になっていると思います。

キー=D♭

イントロ/Aメロ

| D♭ | A♭aug | (繰り返し)

| B7 |

Bメロ

| B♭m7 | A♭aug | D♭M7 | Adim |

| Gm7♭5 | G♭M7 | A♭m | F7 |

| B♭m7 | A♭aug | D♭M7 | Ddim |

| Gm7♭5 | E♭M7 |

サビ

| B♭m | E♭ | A♭7 | D♭ |

<危ない>のパート

| D♭dim7 | Edim7 | Gdim | B♭dim7 |

| G♭sus2 | D♭sus2 | B♭sus2 | A♭sus2 |

アウトロ

| D♭ | A♭aug | D♭ | A♭aug | A | G | G♭m |

イントロとAメロでは、D♭ → A♭augを繰り返しています。気怠げでちょっと間の抜けたような、それでいて妙に明るい感じが欲しくてこの進行にしました。aug(オーギュメント)からは独特の浮遊感と不安定さを感じるので、キャラクターが強いコードだなと常々思います。

サビのコード進行は、普通ならE♭のところをE♭m(マイナー)にしがちなところを、あえてE♭(メジャー)にすることで、無理やり明るく取りつくろう感じを演出しています。少し虚勢を張っている感じというか、本当はそんなに元気じゃないけど、元気なフリをするというようなニュアンスです。

そしてそのイントロ、Aメロ、サビを繋ぐBメロのコード進行。このBメロは、完全に聴き手を迷わせにいくためのパートです。イントロやサビがキャッチー過ぎるからこそ、その間に“この曲、どこ行くの……?”と私は思ってもらいたかった。メロディを作るときと同じで、コード進行も、ストレートに進行しないことで結果的にその曲のキャッチーな部分が際立つことがある、という考え方で作りました。

そして0:59〜の<危ない>のパート。| D♭dim7 | Edim7 | Gdim | B♭dim7 |という、歌詞に合わせて危機感を煽るような、感情的な雰囲気のdim(ディミニッシュ)コードの進行にしたかと思えば、そこから突然緊張感のある| G♭sus2 | D♭sus2 | B♭sus2 | A♭sus2 |というsus(サス)コードに切り替えることで、一周回って無表情になった感じを出しています。少し気持ち悪い静けさのある感じ。これは躁鬱状態のような、感情の落差をイメージしています。

最後のパートはD♭ → A♭augを繰り返しながら、A → G → G♭m という不穏な下降を入れて終わっています。この部分は、最初に提示したD♭ → A♭augの気怠さを回収しつつ、少しの後味の悪さを残したくて入れた流れです。元々この曲はA♭で終わるつもりだったのですが、より投げやりに終わらせたくてこうしました。“奇麗にハッピー・エンドにする気はないぞ”という意地悪な終わり方ですね。

「命テステス」⑤ 編曲

まず、私が普段どのように楽器を組み立てていくか、その大まかな流れをご紹介します。編曲というと人によって順番や方法はさまざまですが、私の場合はほぼ決まったパターンがあります。具体的には、ドラム → リリース・カット・ピアノ → ベース → そのほかの楽器という順序で音を積み上げていきます。ピアノとベースが入れ替わることも時々ありますが、多くはこの流れです。リズム→和音→低音→装飾という順番で曲の土台を整えていくイメージに近いかもしれません。自分にとってはこれが最も自然な流れです。

また曲のパートごとの制作順は、「命テステス」の場合、サビ → イントロ → Aメロ → Bメロ。これは私がこの楽曲のサビの部分を、この曲の一番やりたいこと、伝えたいことの象徴だと考えているからです。サビが出来上がると“それをどう生かすか”、“どのように辿り着かせるか”という視点でほかのパートが自然と決まっていく。そのため今回は特にサビ部分に絞って、どのような考えでアレンジを行ったのかを詳しくご紹介したく思います。また、「命テステス」のオフ・ボーカルは私のpiapro(ピアプロ)アカウントに投稿されているので、そちらもお聴きいただけるとより楽しめると思います。

「命テステス」オフ・ボーカル:https://piapro.jp/t/nIKV

「命テステス」のサビを作る際に最初に決めていたことは、サビの前半と後半でアレンジを大きく変えるということです。この曲のサビは、メロディをあえて単調にしています。だからこそ“アレンジに変化を付けないと聴き手が飽きてしまう”と考えました。サビ前半では、ほとんどすべての楽器が同時に鳴るキメを重視したアレンジを採用しています。一方で後半では、前半で溜め込んだ勢いや緊張感を一気に解放するようなイメージで、広がりのあるアレンジに切り替えています。また、Bメロのコード進行が転がるように展開していく作りになっているため、そこからサビ前半の一拍置いたようなキメにつながることで、よりそのコントラストが映えると思い、工夫しました。以下は「命テステス」のドラムとベースです。前半と後半の違いに注目して聴いてみてください。

私の曲作りで欠かせない存在がリリース・カット・ピアノです。リリースとは、音を鳴らしたあとに残る余韻のことです。これをあえて短くカットすることで、音の輪郭が際立ち、リズムやコード感がよりハッキリと伝わるようになります。このリリース・カット・ピアノは、コードを刻んだり、音を細かく鳴らしたりして、私のほぼすべての楽曲で登場しています。

使用している音源は、AUDIO FUSION BUREAU のBongo Cat Band。見た目がめちゃくちゃかわいいです。ふざけていると思われがちですが、私の曲のピアノはほとんどこれです。個人的には、生っぽいピアノ音よりも、ちょっとチープでデジタルっぽい音の方が、リリース・カットとの相性が良いと感じています。

それではまず、「命テステス」のピアノ・パート(加工前)を聴いてみてください。

次に、Bongo Cat Band内でリリースをカットした音がこちら。音の余韻が消えることで、輪郭がはっきりとしているのが分かると思います。

さらにこれにEQやコンプレッサーをかけて整えたものがこちら。元の音のパンを左に、オクターブ上にコピーした音を右に振って、より広がりのある音にしています。プラグインはXFER RECORDS OTTやSIXTH SAMPLE Cramit(マルチ・バンド・コンプ系)をそのときの気分で使い分けています。仕上げのこの段階で、ようやく自分がイメージしていたパキッとした音が完成します。

以上がリリース・カット・ピアノの解説です。「命テステス」ではこのほかに何種類かのシンセサイザーを重ねています。コーラス感のあるシンセ、空間を埋めるパッド系の音、カリンバのようなかわいらしい音色、ゲーム音楽風のピコピコ音、こうした音たちが組み合わさって、曲全体のポップさや賑やかさが生まれています。

終わりに

ここまでお読みくださり、ありがとうございました。以上が「命テステス」が形になるまでの、私なりの制作の軌跡です。

普段は直感任せで作っている分、自分でも“あれってこんな風にやっていたんだ”と少し不思議な気持ちになりました。でも、一つ一つを振り返ってみると、自分のクセや好み、向き合い方がじわじわと浮かび上がってくるものですね。

こうして書き出してみると何だか一貫した流れがあるようにも見えますが、実際はその都度、揺れたり迷ったりしながら、少しずつ音や言葉をすくっていくような時間の連なりです。何かに取り掛かる度に“今回は全然上手くいかないかも”と思ってばかり。それでもどこかで、“これは歌になる”と感じる瞬間がある。それを信じて最後まで持っていく。私にとって曲を作ることは、多分ずっとその繰り返しなのだと思います。

上手く始められない日も、終われない日もあります。それでも音を重ねていくうちに、気が付けば少しずつ自分の輪郭がにじんできて、それが誰かに届いたときにようやく“ああ、今回はこれだったんだな”と思えたりする。ボカロを使って歌を作ることは、私にとって自分の気配を確かめるような行為でもあります。

この連載を通して、私自身もあらためて“ボカロってやっぱり面白いな”と感じることができました。ジャンルや常識にとらわれず、どのようなスタイルでも受け入れてくれる自由さ。私がその自由さに惹かれて曲を作り続けてきたように、これから音楽を始める方も、すでに活動している方も、自分だけのペースで、思い思いの表現を見つけていってくれたらと思います。もしこの記事が、あなたの中にある何かをそっと動かすきっかけになれたなら、それ以上にうれしいことはありません。

それではまた、どこかの曲の中でお会いしましょう。

ぱりぱりさらうどんでした。

注目記事

-

#基礎から練習

やまもとひかる 爆誕!! スラップ・ベースっ子講座

-

#ゼロから学ぶ

きつねASMRと学ぶASMRの始め方

-

#上達のヒント

超学生のネット発アーティスト・サウンド解剖。

-

#ゼロから学ぶ

マンガで楽理を学ぶ!「音楽の公式」

-

#基礎から練習

ボカロPに学ぶ。ボカロ曲の作り方

-

#上達のヒント

宮川麿のDTMお悩み相談室

-

#ゼロから学ぶ

初心者の頼れる味方! はじめての楽器屋さん