取材・文:鹿野水月(plug+編集部)

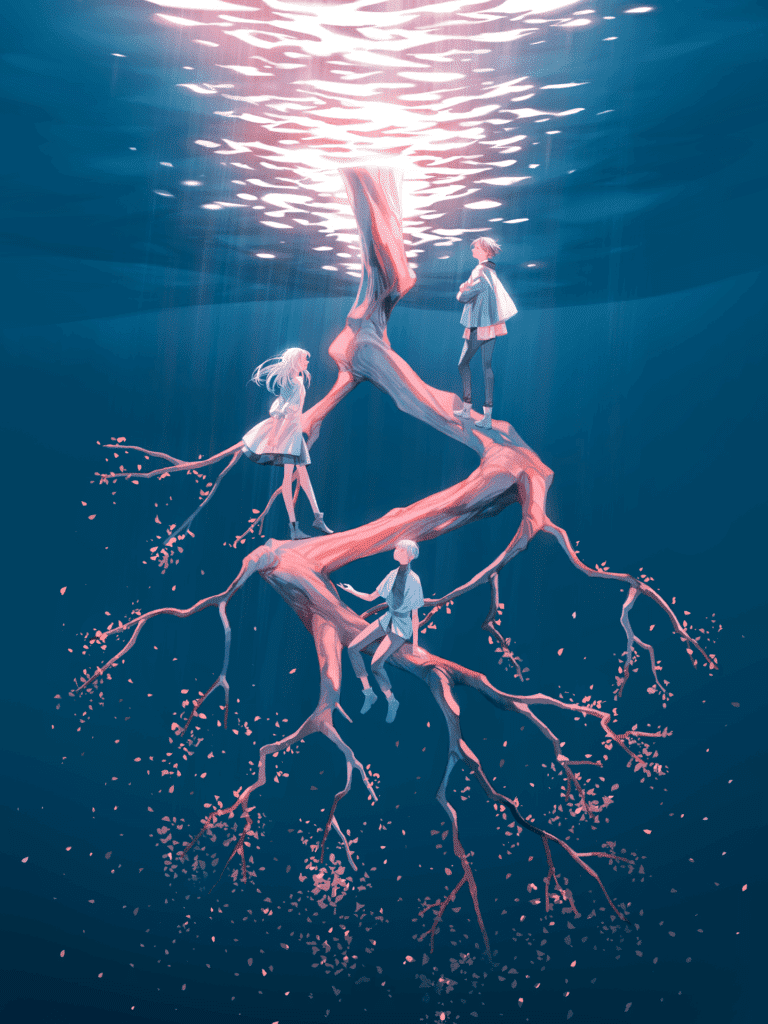

ソニーの360立体音響技術により全方位から音に包まれる感覚を体験できる、360 Reality Audio(サンロクマル・リアリティオーディオ)。コンポーザーのrakuとtazuneru、ボーカリストのisuiによる3人組ユニットであるtayoriが、360 Reality Audioとコラボをして新曲「月の唄」を発表した。

今回は作詞作編曲を担当したtayoriのrakuに、制作の裏側を少し教えてもらう。

目次

tayori「月の唄」を聴く

tayori「月の唄」(360 Reality Audio ver.)を聴く!:https://music.amazon.co.jp/albums/B0DYH4FVH8

▲クリックしてAmazon Music Unlimitedで聴いてみよう!

※360 Reality Audio ver.は、PCではなくスマートフォンのみで視聴可能。ぜひ、スマホでアクセスして聴いてみよう。

360 Reality Audioとは?

360 Reality Audio 公式Webサイト:https://www.sony.net/360RA

tayori「月の唄」インタビュー

「360 Reality Audioは下からも音が聞こえてくるんだ」(raku)

ー360 Reality Audioとのコラボのために新しく書き下ろした「月の唄」の制作を振り返ってみていかがですか?

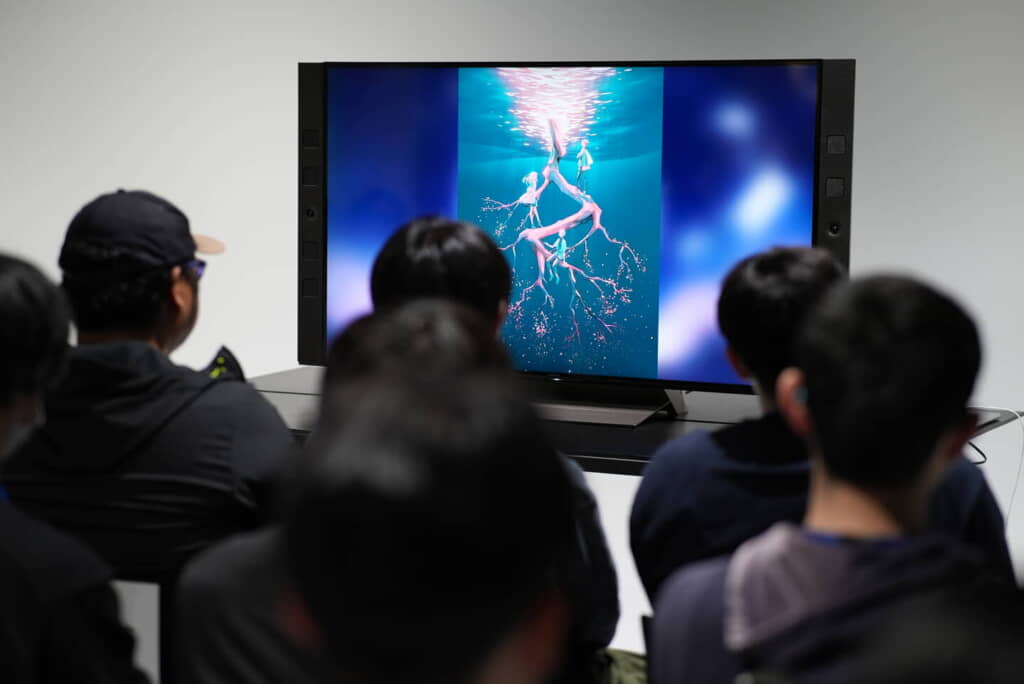

raku 2024年11月にソニーのスタジオで行われた体験会で視聴をして、360 Reality Audioは前後左右だけでなく、下からも音が聞こえてくるんだと知り、良いインスピレーションを受けました。このときまで、360度全方位から音を浴びるスタイルで音楽を楽しんだことがなかったので、とても新鮮な気持ちになったのを覚えています。

ー360 Reality Audioの音源制作はいかがでしたか?

raku 新しい技術でセオリーが定まっていない分野なので、自由なのは魅力的ですが「これが正解だ」とは断定できないんですよね。2ミックスの制作と比較すると、とても選択肢が多くて、エンジニアの方の観点で見てもこれからいろいろと開拓していく分野といった感じの印象でした。

ー「月の唄」の全体の制作進行はどのように進んでいったのでしょうか?

raku 僕は作詞作曲、編曲を担当していて、2024年の11月いっぱいかけて制作をしました。今回はサックスをフィーチャーした楽曲にしたので、12月にレコーディングもしています。そして、年明けの2025年1月から2月にかけてミックス・チェックなどをして完成させました。

ーサックスをフィーチャーした理由は?

raku 80s、90s辺りの音楽の匂いのするシンセやエレピなどをアレンジに入れるのを決めて、そこを軸に構成を考えていったらサックスを合わせるのが一番良いと思ったんです。結果的に、サックスはリード楽器としてこの曲を導いてくれる存在になりました。

ー最初に360 Reality Audioを聴いた際に、どのようなインスピレーションを得ることができましたか?

raku 自分の周りで音が回っている公転軌道のような、球体の中心に居るニュアンスを作れる技術だと思ったんですよ。そこから、宇宙に放り出されて天体が周りにあるような雰囲気が、頭に浮かび上がりました。

ー「月の唄」において、宇宙らしさについては、音でどのように表現していきましたか?

raku SFっぽい効果音を入れていたり、シンセのアルペジオが頭の周りを回っていたりする部分は宇宙的な要素として意識的に入れました。あと、2Aが終わった後にリズム隊が無くなってシンセ・パッドとボーカルのみになるところがあるんですけど、その開放的になる瞬間が無重力の空間に放り出されたような感じがする、とメンバーのtazuneruに言われました。無意識ではありましたが、そういった表現も宇宙のイメージを頭に浮かべていたからこそ生まれたものなのかなと思います。

ー360 Reality Audioとのコラボだからこそできた表現はありましたか?

raku まだ掴みきれていないんですが、今回多用している音を動かす表現は、360 Reality Audioならではでしょうね。でも、音を動かすことだけが全てじゃないとは思っています。定位が固定されていても音の置き場所の選択肢は2ミックスに比べて圧倒的に多いですし、表現の手段はたくさんあると思います。

「ボリューム感のある動的な曲が完成した」(raku)

ー360 Reality Audioの制作といっても、作曲の時は普段の作曲と同じく2ミックスで作業するわけですよね。そこから360 Reality Audioの音源としてミックスされることを想定するのは難しいことのように思います。

raku そうですね。今回は360 Reality Audioのミックスを、いつもtayoriの楽曲をミックスしてくださっている宮沢竣介さんにご担当いただきました。ツールの特性上普通のスタジオでのチェックができないので、一緒に5〜6時間会議室を借りて、ヘッドホンで確認しつつ相談しながら作っていきました。

ーどのようなコミュニケーションを?

raku 「この音動かしてみようか」とか「こういう響きにしていこうか」などですね。構想段階で浮かんだアイディアとかを360 Reality Audioに落とし込んでいく作業は結構泥くさいものでしたね。普段ならミックス・チェックはオンラインで完結させているので、会議室のような場所でモニターと睨めっこしながら試行錯誤を繰り返すのは珍しい体験でした。

ーアレンジが非常に洗練されていて、音楽的に洒脱感が感じられると同時に、360 Reality Audioならではの面白い音像が楽しめる曲でした。

raku 最近のtayoriの楽曲の中では音数が多めな曲ではありますが、以前よりも一つ一つの音をコントロールできるようになったなと自分自身成長を感じています。効果音などもたくさん入れているのでごちゃつきやすいアレンジではあったと思いますが、360 Reality Audioの広い音場だからこそ奇麗にまとまったんじゃないかなと。

ー360 Reality Audioで聴いていて心地良いのはどのような音でしたか?

raku いろいろとありますが、2番Aメロに入る直前にはテープストップの効果音を置いて、他のパートもピッチが変化してヒュンとなくなるような表現を作っている部分があります。そこは下に向かって全ての音が落ちていくような動かし方をしていて、個人的にも面白い音だし聴いていて気持ち良い音が作れたなと思いました。

ー次にまた360 Reality Audioで曲を作るならば、どのようなことを試してみたいですか?

raku 今回は宇宙っぽさを表現するために音数も多くして、リバーブで音を飛ばして、ある程度のボリューム感のある動的な曲が完成したと思うんです。だから次はもう少し、ドライな音を中心に使って、余白を生かし、一つ一つの音を聴かせる静的な曲を作りたいと思っています。

あとは個人的に、360 Reality Audioはプラネタリウムなどとも相性が良いと思うんですよ。リスナーの一人として、さまざまな場所や体験を360 Reality Audioとできたら楽しいだろうなと思います。

tayoriプロフィール

tayoriは、元々2人組ユニットで作曲活動を行っていた作詞作曲編曲家のraku、作詞作曲家のtazuneruと、ボーカルisuiとのコラボレーションをきっかけに誕生した3人組ユニット。

注目記事

-

#基礎から練習

やまもとひかる 爆誕!! スラップ・ベースっ子講座

-

#ゼロから学ぶ

きつねASMRと学ぶASMRの始め方

-

#上達のヒント

超学生のネット発アーティスト・サウンド解剖。

-

#ゼロから学ぶ

マンガで楽理を学ぶ!「音楽の公式」

-

#基礎から練習

ボカロPに学ぶ。ボカロ曲の作り方

-

#上達のヒント

宮川麿のDTMお悩み相談室

-

#ゼロから学ぶ

初心者の頼れる味方! はじめての楽器屋さん